裘梧 | 史官论气与《黄帝内经》中的气论

作者简介:裘梧,北京中医药大学马克思主义学院副教授,研究方向:中医哲学、中医文化学。

摘要:文章梳理了史官与医学之渊源,两者同源于上古时期的巫,有着非常深远而又密切的关系。在发展中又都经历了祛魅的过程,纷纷脱离巫的色彩。史官关于气的论说和实证,对《黄帝内经》的气论产生了相当深远而又根本的影响。史官对天气与星气的关注、对云气与风气的体察,在天人合一的观念影响下,对《黄帝内经》的宇宙观和身体观产生积极影响。川以导气的地理思想影响了天人相应的经络观,望气与候气的观候思想影响了诊疗观,冲气为和的和谐思想影响了阴阳和合的身体观。基于史官对气论的原初性的发展,对《黄帝内经》气论思想开展关联性的梳理和研究,是一项必要而基础性的工作。

关键词:史官;《黄帝内经》;气;天人之际;中医学

史官文化源远流长,史官书写了中华民族灿烂辉煌的历史,启迪了诸子百家的思想智慧,成就了中华文明注重历史、以史为鉴的鲜明特征。刘师培曾说:“是则史也者,掌一代之学者也;一代之学,即一国政教之本。”史官是系统掌握同时代学术思想全貌的人,而一个时代的学术思想又往往作为理论指导着政治和教化等方方面面,因而史官与各行各业其实有着颇为密切的关系。医家回溯中医学的源流,已经注意到了中医学与史官文化的密切联系。民国时期“京城四大名医”之一的萧龙友曾说:“例如黄帝时代,六相皆以医兼史,凡百政教,悉统于医,故医之历史,此际最为光荣,而典章无可考。自医与史分之后,政教并为史家所专,而医则降为技术类,虽然降自降,而历代设官论政,亦未尝不以医为要也。”萧龙友认为医与史有着深层次的共通性,黄帝时代医之历史“最为光荣”,其原因在于“以医兼史”,从而能够使“凡百政教,悉统于医”。史官“历记存亡祸福古今之道”,是历史经验的归纳者和总结者,而其目的则是帮助君王实现更好的治理。“医道通治道”的观念,是奠基在人文初祖肇造中华文明的上古年代的。

“气”这一范畴极具中国文化特色,是中国的思想家乃至普通民众用于观察、理解大千世界和日常生活时不可或缺的思想范畴。查考文献,史官应当是探索“气”的思想和哲学的先驱。作为天文历数之学的司掌者,史官归纳总结天道运行的规律,并对气有所发现、观察、记录、归纳、提炼,是完全合乎史官的职守和思维方式的。事实上,从既是史官又是道家学派创始人——老子的思想中,我们可以看到史官对于气的探讨不断深入并触及了哲学思想的内核。长久以来,对“气”的讨论主要集中在哲学领域,聚焦于古代哲学家们的哲学思辨。当然,哲学家们对气的思考是持久而深入的,呈现出了气论思想在不同时代的发展与贡献。但是,如果只是专注于气的哲学,就会脱离气在日常生活和传统科学中的鲜活运用,进入“形而上”的抽象世界,从而远离气的生动一面。

如果我们把目光集中到先秦和秦汉,那么对“气”的讨论,最为集中的无疑是《黄帝内经》。据统计,《黄帝内经》中“单纯提到‘气’有八百多处,使用以气组成的气名近两千处”。从气论学史的角度审视,《黄帝内经》是宏大而丰富的气学著作,展现出中国古代气论包罗万象的广大和精微。《黄帝内经》尽管是一部精深的医学理论著作,但其中的思想理论不完全是医家所独自发明的,而是在其成书过程中受到了先秦和秦汉各种思想哲学的影响。考察当时的公共知识和思想背景,我们看到史官关于气的论说和实证,对《黄帝内经》的气论产生了相当深远与根本的影响。

一、天人之际:史与医的渊源和关切

司马迁在《报任安书》中说《史记》的创作“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”。“天人之际”是史官与医家共同关注的领域,而对“天人之际”的探求和追寻,显然可以追溯到史官与医家产生发展的上古时代。史官渊源于传说中的古史时代,敬天事神的巫师和传唱史诗的乐师是史官的源头。葛兆光先生通过分析良渚玉琮、濮阳蚌壳龙虎、凌家滩玉龟玉板等象征天地的史前文物和遗迹,指出“中国古代的思想世界一开始就与‘天’相关”,而对“象征天地”的器物的掌握与解释,也“导致了‘巫’和‘史’的形成。”

关注天道变化,一开始就是史官重要的工作职守。司马迁记述了史官这一职官的源流。他在《史记·太史公自序》的开篇中说:

昔在颛顼,命南正重以司天,北正黎以司地。唐虞之际,绍重黎之后,使复典之,至于夏商,故重黎氏世序天地。其在周,程伯休甫其后也。当周宣王时,失其守而为司马氏。司马氏世典周史。

司马氏家族世代都是史官,他们的祖先最早可以追溯到南正重和北正黎,是世世代代执掌天地之序的职守。

重和黎是上古传说中“绝地天通”的重要人物。在《国语·楚语》中,楚国大夫观射父向楚昭王讲述了这一上古史上的重要事件。观射父说上古之时,由巫觋专司礼仪祭祀。这些巫觋是由“民之精爽不携贰者”来担任的,他们具有“齐肃衷正”的品质,在智、圣、明、聪等方面都有过人之处,故而能够胜任这项工作,据说能够感通鬼神赐福于人间。但是到了少皞金天氏的时代,君王的统治出现了衰败,社会上出现了“民神杂糅”的现象,本来该由巫觋专司的事神活动,变成了“家为巫史”的泛滥行为。普通百姓没有巫觋的那些特殊品质,因而鬼神的护佑也“失灵”了,造成了“祸灾荐臻,莫尽其气”的局面,灾祸接踵而至,本该享受的气数和气运戛然而止。于是颛顼帝“命南正重司天以属神,命火正黎司地以属民”即以南正重专司天官,处理人神关系,火正黎(即“北正黎”)专司地官,处理民政事务,从而将民间的巫史之事全部收归官府。重与黎作为史官的源头,从一开始就执掌着巫的职能。

医家在滥觞之时,也脱胎自上古时代的巫。《灵枢·贼风》中,岐伯说:“先巫者,因知百病之胜,先知其病之所从生者,可祝而已也。”《黄帝内经》将古时运用祝由之术治病的“先巫”视作医家的先驱。陈邦贤先生的《中国医学史》也说:“中国医学的演进,始而巫,继而巫和医混合,再进而巫、医分立。”随着时代的发展,学术的昌明,巫史与巫医在发展中经历了祛魅的过程,也纷纷脱离巫的色彩。但是,从早期来看,两者是有着非常深远而又密切的共同渊源。

重黎的后代在帝尧的时代被立为羲和之官,司掌天文观测和历法制定。《史记·历书》说:“尧复遂重黎之后,不忘旧者,使复典之,而立羲和之官。明时正度,则阴阳调,风雨节,茂气至,民无夭疫。”通过羲和之官的观测,人们掌握了四时变化,校正了日月星辰运行的度数,从而能够顺应天时变化开展各项生产生活的事务,这样就会阴阳调和,风调雨顺,丰茂之气来至人间,民众不会遭遇夭折瘟疫。值得注意的是,《汉书·艺文志》说“阴阳家者流,盖出于羲和之官”,为医学提供了阴阳五行理论的阴阳家,渊源于“羲和之官”,而羲和之官其实是一种史官。可以说,阴阳五行思想也是渊源于史官对于日月星辰和大地物宜的观察。

《羲和捧日画像》

出自胡新立著,《邹城汉画像石》

在《国语·周语下》中,单襄公曾说:“吾非瞽、史,焉知天道?”《国语·鲁语下》中,公父文伯的母亲向公父文伯讲述天子勤政所要处理的事务:“少采夕月,与大史、司载纠虔天刑。”意思是说,天子要穿上彩色的礼服,与太史、司载等官员恭敬地观察天象、考订行度、预知妖祥。从单襄公和公父文伯之母的讲述中,我们可以看出,史官知晓天道,是当时社会共有的认知。王博先生指出:“史官由于其职掌的关系,在工作中渐渐形成了一些稳定的思维特征,比较明显的有:一是推天道以明人事(以天占人)”;二是辩证思维;三是侯王中心的思考方式。”史官这种“推天道以明人事”的思维方法,对中国文化产生了深远的影响。

医学与古人的天学关系密切,因而与史官有着天然的联系。《素问·举痛论》中,黄帝说:“余闻善言天者,必有验于人。”天人相应,天道在人道上有所验证,是古代医学思想的一种基本思维方式。唐代“药王”孙思邈,在《备急千金要方》开宗明义的《大医习业》中劝诫学医者:“至于五行休旺,七耀天文,并须探赜,若能俱而学之,则于医道无所滞碍,尽善尽美矣。”强调了学医者应当探究天学的奥秘,如此才能在医道的追求中无所阻碍,成就大医境界。

在《周礼》中,医官被列于“天官”,彰显出古人对医疗这一职业与“天”密切相关的理解。关于“天官”的意义,《周礼注疏》引东汉经学家郑玄《三礼目录》云“:象天所立之官”。在《天官冢宰》中,医官之守分为“医师”“食医”“疾医”“疡医”“兽医”,涵盖了疾病创伤之医,养生保健之医以及兽医等医药职能。“天官冢宰”统理众官,医官作为天官的组成部分,这也是本文开篇萧龙友先生所言“凡百政教,悉统于医”的根据。

在后来的职官中,史官和医官在职官上都属于太常系统。《汉书·百官公卿表上》:“奉常,秦官,掌宗庙礼仪,有丞。景帝中六年更名太常。属官有太乐、太祝、太宰、太史、太卜、太医六令丞。”秦代已经存在掌管宗庙礼仪事务的“奉常”之官,这个职官在汉代被更名为“太常”,太史和太医都是“太常”的属官,“常”的意义表现出对于天人规律的探索和运用。尽管后世的王朝官制在不断变化,但这一配置的影子仍在后世的官制中能够看到。例如在《唐六典》中,曾为太史所执掌的太卜,与太医同属于太常寺。

对于史官而言,运用数术进行占卜是本职工作。在《国语》和《左传》等史籍中,记载着大量史官占卜以备君主决狐疑的故事,留下了很多古老的筮例。古人认为人是受数术所描述的规律所支配的,这不仅仅表现在人的社会关系上,也表现在人的身体健康上。这就对数术在诊疗中的运用提出了要求。《灵枢·岁露论》说:“乘年之衰,逢月之空,失时之和,因为贼风所伤,是谓三虚。故论不知三虚,工反为粗。”《灵枢·官针》说:“故用针者,不知年之所加,气之盛衰,虚实之所起,不可以为工也。”医工要用针灸对病人开展治疗,必须知晓“年之所加”,即患者的年命与当年干支的关系,以判断病人本身“气之盛衰”,才可加以施治。晋代名医葛洪曾说:

若徒有信道之心,而无益己之业,年命在孤虚之下,体有损伤之危,则三尸因其衰月危日,入绝命病乡之时,招呼邪气,妄延鬼魅,来作殃害。其六厄并会,三刑同方者,其灾必大。其尚盛者,则生诸疾病,先有疹患者,则令发动。是故古之初为道者,莫不兼修医术,以救近祸焉。

葛洪既是一位名医,又是一位追求长生不死的神仙道士。他主张学道者一定要学习医术作为护身的本领。这是因为随着岁月的更替,每个人的年命都会受到天干地支的影响,经历危险的时段。这种危险往往表现在疾病的发作上,成为追求长生的直接威胁,因而需要通过医术保护自己的健康。唐代“药王”孙思邈,在《备急千金要方》开宗明义的《大医习业》中劝诫学习者“又须妙解阴阳禄命,诸家相法,及灼龟五兆,《周易》六壬,并须精熟,如此乃得为大医。”他也把命理、占卜、相术等数术作为“大医习业”的学业内容,而这些学问和技术,是从史官那里发展和传承下来的。

二、天气与星气

在《黄帝内经》中,天气被认为是生命的根本。《素问·六节藏象论》中,岐伯说:“夫自古通天者,生之本,本于阴阳,其气九州九窍,皆通乎天气。”人是与天相通的,天是生命的根本。天人之所以能够相通,就在于气作为媒介。葛洪曾说:“夫人在气中,气在人中,自天地至于万物,无不须气以生者也。”葛洪的这段气论,可以很好地说明这一点。在《素问》中,还有一篇名为《生气通天论》的篇章,专门讲述生命之气与天气的相通。

从《礼记·月令》中,我们看到史官已经认识到天气规律性的升降变化,构成了推动季节变化的重要力量,与世间众生的生、长、收、藏息息相关。例如孟春之月“天气下降,地气上腾,天地和同,草木萌动”,孟冬之月“天气上腾,地气下降,天地不通,闭塞而成冬”。观察到这种变化,“太史”就要向天子报告季节将要更替,天子就要进行斋戒,以清净的身心虔敬地率领百官到都城的四郊迎接新的季节到来。

在《文子·上德》中,老子说:“天气下,地气上,阴阳交通,万物齐同,君子用事,小人消亡,天地之道也。天气不下,地气不上,阴阳不通,万物不昌,小人得势,君子消亡,五谷不植,道德内藏。”老子认为天气下降、地气上升,能够使阴阳交通,是万物昌盛、君子用事的天地正道。反之如果天地之气相反相背,不相交通,则万物不昌,小人得势,天地间正常的运行就会被扰乱。这样的思想,在《素问·四气调神大论》中也能够看到类似的表述。在《文子·自然》中,老子说:“天气为魂,地气为魄,反之玄妙,各处其宅,守之勿失,上通太一,太一之精,通合于天。”这个说法与《礼记·郊特牲》中“魂气归于天,形魄归于地”是相通的。古人认为“天气”形成人的“魂”,“魂”也是一种“气”,在人死后是要“归于天”的,也就是回归到“天气”之中的。

“天气”运行有其自然的过程,如果人的活动不注意把握其节律,身体就会遭到“天气”的侵害,从而产生疾病。在史官的记述中,春秋时代的医家已经将“天气”看做是造成疾病的原因。《左传·昭公元年》记载了秦国医官医和为晋侯治病时所发表的言论:

天有六气,降生五味,发为五色,徵为五声,淫生六疾。六气曰阴、阳、风、雨、晦、明也,分为四时,序为五节,过则为灾,阴淫寒疾,阳淫热疾,风淫末疾,雨淫腹疾,晦淫惑疾,明淫心疾。

医和指出天之“六气”产生了人们日常感受知见的滋味、颜色、声音,但如果不受节制,对于人身产生过度的影响,就会造成六类疾病。

《素问·五运行大论》中岐伯说:

臣览《太始天元册》文,丹天之气经于牛女戊分,黅天之气经于心尾己分,苍天之气经于危室柳鬼,素天之气经于亢氐昴毕,玄天之气经于张翼娄胃。所谓戊己分者,奎壁角轸,则天地之门户也。夫候之所始,道之所生,不可不通也。

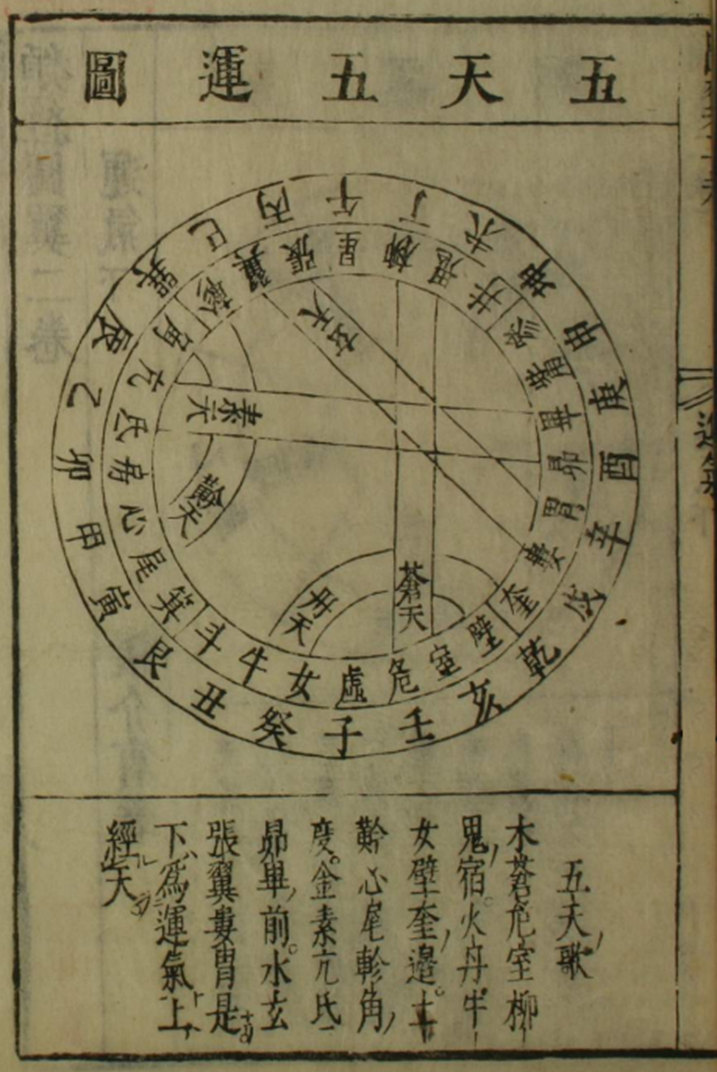

五天五运图

出自明·张介宾《类经图翼》

《太始天元册》,除了《素问》七篇大论中的《天元纪大论》《五运行大论》有所引用外,不见于其他文献。但是,从“太始”“天元”的书名术语中以及《素问》引用的文字内容中,我们可以猜测这部典籍的内容主要涉及宇宙论和天文历数,与史官之学有着很密切的关系。《五运行大论》的引文讲述了行经周天二十八宿不同星座的五种“天之气”。岐伯认为对这五种与五行五色密切相关的“天之气”的观察,是对天地阴阳开展测候和总结规律的开始。

史官之天学往往被称为“星气”之学,揭示出天学与气论之密切联系。史官非常注重对“星气”之观察和占候。《周礼·春官宗伯》对属于史官的“冯相氏”和“保章氏”的职能进行了描述,这两个职官基本承担起了天文观测、历法制定和修正、吉凶占验等职能。特别是“保章氏”的职能侧重于用星辰运动、星土分野、太岁行度、日旁云气、律吕风气等五种方式来占验吉凶,救止政失,预言来事。当中国的历史进入战国时代,诸侯国之间攻伐兼并,天灾人祸频繁不断,统治者对通过观察天象预知吉凶的需求非常急迫,“其察禨祥候星气尤急”。《史记·秦始皇本纪》记载,秦始皇统一天下后“候星气者至三百人”。《汉书·艺文志》录有《常从日月星气》二十一卷的典籍名目。李零先生指出:“常从,古书亦作常枞或商容。”商容传说是老子的老师,《淮南子·缪称训》说“老子学商容,见舌而知守柔矣。”在皇甫谧《高士传》中,商容有疾,老子向他请教:“先生无遗教以告弟子乎?”商容也应当是精通观察日月星气的史官之学的。

气论是古代天文学理解“星气”的理论基底。《说文解字》云:“曐,万物之精,上为列星。”“曐”即古“星”字,象天上众星之形,后简化为“星”字。《管子·内业》也说:“凡物之精,此则为生,下生五谷,上为列星。”在古人的观念中,天文学所观测的星辰,其实是精气所化。《史记·天官书》云:“星者,金之散气……汉者,亦金之散气。”“汉”即“天汉”、银河。在司马迁的看来,星辰其实是“金之散气”。《周易·说卦传》云:“乾为天……为金。”根据《说卦传》所列的卦象,所谓“金”其实是“天”之义,因而星辰也就是“天”之散气,是“天气”的表现。《淮南子·天文训》云:

道始生虚霩,虚霩生宇宙,宇宙生气。气有涯垠,清阳者薄靡而为天,重浊者凝滞而为地。清妙之合专易,重浊之凝竭难,故天先成而地后定。天地之袭精为阴阳,阴阳之专精为四时,四时之散精为万物。积阳之热气生火,火气之精者为日;积阴之寒气为水,水气之精者为月。日月之淫为精者为星辰。天受日月星辰,地受水潦尘埃。

从《淮南子》所阐述的宇宙生成论中,可以看到古人将天地、日月、星辰乃至上下四方之中、往古来今之内的一切都看作是“气”所生成运化的产物。

《素问·金匮真言论》描述了五行视野下世界与人体的分类对应关系:

东方青色,入通于肝,开窍于目,藏精于肝……上为岁星……南方赤色,入通于心,开窍于耳,藏精于心……上为荧惑星……中央黄色,入通于脾,开窍于口,藏精于脾……上为镇星……西方白色,入通于肺,开窍于鼻,藏精于肺……上为太白星……北方黑色,入通于肾,开窍于二阴,藏精于肾……上为辰星……。

五行之气通于人身脏腑孔窍,最终是“在天成象”“上为列星”的。

一些学者基于当代学术的发展,认为古人将当今意义上的天文学和气象学混为一谈,是古人自然科学落后的表现。如果基于“仰则观象于天”的思维方式,古人将仰头看天观察到的一切“气”的现象作为对象进行研究,是完全符合中国原初的思维方式发展理路的。还原到古人气论思维的基础之上进行审视,则可以看到这种混而为一的学问在彼时彼地的合理性。

三、云气与风气

尽管气论在中国古代哲学思想中有着长足的发展,形成了诸如超越视野囊括宇宙的“元气说”、普摄无形到有形的“太虚即气”说等等,但是,回到原初时古人对于气的察见和思考,却起自于对目视可见的云气的观察。《说文解字》对“气”的字义解释就是“云气也,象形。”《庄子·逍遥游》说“藐姑射之山”的神人“乘云气,御飞龙,而游乎四海之外”。天上的云气变幻多样,向人间昭示着世界的广大,激发起古人无穷的想象。《素问·六微旨大论》中,黄帝感叹道:“呜呼远哉!天之道也,如迎浮云,若视深渊,视深渊尚可测,迎浮云莫知其极。”天道渺远,如同浮云般变化万千,难以把握。而这并不说明天道不可知,云气正是古人借以占测天道的端绪之一。《左传》中说:“昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名。”传说在黄帝的时代,官职以“云”来命名,说明了当时人们对云气的关注。《说文解字》说:“云,山川气也。”云气并不是无根之萍,而是生起于大地上的山川,因而将天气与地气联系起来。古人观察到云气从山川升腾而上,又化作雨露降落大地。《说文解字》说:“雨,水从云下也。”雨的造字就是从云朵中降下水滴这一现象的象形,“雨”作为偏旁构成了人们观察天地之间各种大气现象的文字的基础。“云行雨施,品物流形”,是古人对大千世界观察和感受所得到的体悟。“广大精神,请归之云”,是古人对云的哲学化思考和想象。古人通过对云气的观察,开始对气产生更加深刻的认知。他们基于观察到的云气流动、变化的现象,认识到这种云气的变幻无常,背后隐藏着原因、动力、能量和规律。气不仅仅是物质,或者说气的观念所侧重的是由气所承载的现象,所蕴含的势与能量,及其中产生支配的规律、规范和法则。

除了日月星辰,史官对天象的观测还包括云气和风气。《史记·天官书》指出“日月晕适,云风,此天之客气,其发见亦有大运”。云气和风气一样,都是永恒星空和日月运行之外的“客气”,有着预示事物变化吉凶的占测意义。郑玄说:“以二至二分观云色,青为虫,白为丧,赤为兵荒,黑为水,黄为丰。”古代农业社会靠天吃饭,通过观察云气之象,预测来年丰歉,预备可能的虫灾水灾。所以《左传》中说:“凡分、至、启、闭,必书云物,为备故也。”在春分秋分、夏至冬至、立春立夏、立秋立冬这些重要的节气,史官一定要记录云气之象的观察,以有所占测,有所预备。

在天人感应的观念下,天人之间不再是天道运行单方面地影响人事,人事也会反过来影响天道。《庄子·在宥》中,广成子说黄帝“自而治天下,云气不待族而雨,草木不待黄而落,日月之光益以荒矣”。就是在批评黄帝的政失导致了天地自然的变化,甚至影响到了云气凝聚降雨,颇有汉代盛行的“阴阳灾异”说的味道。《天官书》中论述了对各种云气的观察与占测,特别指出“日旁云气,人主象”,因而也受到君主的关注。前面提到“保章氏”的职能之一就是“以五云之物,辨吉凶、水旱降、丰荒之祲象。”也就是通过观察日旁云气之色,辨别水灾旱灾的征兆,预言丰年或荒年及所带来的吉凶。

后来的天文学对云气的形象多有论述,将《天官书》中的云气占测进一步系统化,例如《开元占经·云气杂占》中有对“帝王气”“贤人气”“将军气”“兵气”“风云气”“九土异气”等分类的云气占断,又有“云气犯二十八宿占”“云气犯列宿占”等以星座为参考系的云气占断,等等。对云气的观察和占测包含了农事、政治、军事、礼俗、访贤、风土等方方面面。

《天文气象杂占》局部

出自裘锡圭主编,《长沙马王堆汉墓简帛集成》

《黄帝内经》中多有关于云气的论述,其主旨有二:一是通过云气变化探知“天气”运行的本质和规律,阐明“天气”变化对人身的影响。如《素问·四气调神大论》中说:

天气,清净光明者也,藏德不止,故不下也。天明则日月不明,邪害空窍,阳气者闭塞,地气者冒明,云雾不精,则上应白露不下。交通不表,万物命故不施,不施则名木多死。恶气不发,风雨不节,白露不下,则菀槁不荣。贼风数至,暴雨数起,天地四时不相保,与道相失,则未央绝灭。

天地之气失去交通,气候失常,就会出现“云雾不精”的现象,导致“白露不下”,造成草木不能生长乃至死亡,从而令万物灭绝。

二是依据天人相应的道理,通过云气的意象指导对生命机能和疾病机理的认知。《阴阳应象大论》中说:“故清阳为天,浊阴为地;地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气。故清阳出上窍,浊阴出下窍;清阳发腠理,浊阴走五脏;清阳实四肢,浊阴归六府。”天地阴阳之气的运行是,地阴之气上升为云,天阳之气下降为雨。雨的下降是受到地气的作用,云的上升是受到天气的作用。因而人身中的阴阳运行也遵循这种规律。《灵枢·决气》中,岐伯向黄帝辨析人身中“精”“气”“津”“液”“血”“脉”的区别时说到“气”的作用是:“上焦开发,宣五谷味,熏肤,充身,泽毛,若雾露之溉,是谓气。”“气”从上焦中开动发布,宣达五谷之味,熏蒸皮肤,充养身体,润泽毛发,如同云雾和甘露一般降下灌溉。《灵枢·营卫生会》中有“上焦如雾,中焦如沤,下焦如渎”的说法,“上焦如雾”,也是指得这个意思。《灵枢·玉版》中说:“人之所受气者,谷也。谷之所注者,胃也。胃者,水谷气血之海也。海之所行云气者,天下也。胃之所出气血者,经隧也。经隧者,五脏六腑之大络也,迎而夺之而已矣。”《灵枢》把人的胃比喻为水谷气血之海,人的生命机能所依靠的水谷精微之气流注到胃中,再从胃输送到全身。胃输送气血的方式,在内景上如同大海之上蒸腾的云气流布到天下各地,经由五脏六腑的大络所构成的隧道输送到全身,蔚为壮观。

古人在对云气的观察中,察觉到其中蕴含推动云气运动变化的力量,那就是风。《黄帝内经》中“适若昏,昭然独明,若风吹云,故曰神”,“刺之要,气至而有效,效之信,若风之吹云,明乎若见苍天”等说法,都表明古代医家从风云之象中把握到了更加深刻的意义。杨儒宾先生认为:“天壤之间,论内涵接近‘气’者,莫过于‘风’。”从视觉上,风是无形无相的,但可以被其他的感官所感知,也可以借由风所吹动的物体所察觉。在人类历史长久的发展历程中,风时时刻刻都在与人发生着作用,人们从对世界的观察和认知中,把风作为一种基本的物象加以把握。在伏羲画卦的传说中,以风为物象的巽卦就是“以通神明之德,以类万物之情”的八卦之一。人们长久地观察到南风带来温暖和生机。《孔子家语》中引舜帝《南风》之诗:“南风之薰兮,可以解吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜民之财兮。”对此,杨儒宾先生评论到:“南风吹起,这不只是物理气息的流动,它也带来了农收、成长、生命,南风构成了农业文明春季的底据。”南方是“生育之乡”,南风能够“养生育之气”,乃所谓“治安之风”,即代表着治理和安定的风。风因此被人们看作是表征君王美政或恶政的“庶征”之一。《尚书·洪范》说:“庶征:曰雨,曰旸,曰燠,曰寒,曰风……曰休征:……曰圣,时风若。曰咎征:……曰蒙,恒风若。”“风”是五种庶征之一,君王圣明,则风有适时而动的征象;君王昏蒙,则风有恒动不休的征象。

观察风气成为史官的职责之一。《周礼·春官宗伯》说保章氏“以十有二风察天地之和,命乖别之妖祥”郑玄注解说:“十有二辰皆有风,吹其律以知和不,其道亡矣。”郑玄认为保章氏所观察的“十二风”即与十二律吕相应的十二辰之风。通过吹动律管,辨别风气是否与律吕相和。郑玄认为在他的时代,这种方法已经失传。《后汉书·律历志》中也说“音不可书以晓人,知之者欲教而无从,心达者体知而无师,故史官能辨清浊者遂绝”。在《后汉书·律历志》中,人们尽管已经不能通过吹律来辨别音声相和,但运用律管候气的方法流程却仍然有流传和记载。

除了“十二风”之外,还有“八风”的说法。《说文解字》说:

风,八风也。东方曰明庶风,东南曰清明风,南方曰景风,西南曰凉风,西方曰阊阖风,西北曰不周风,北方曰广莫风,东北曰融风。风动虫生。故虫八日而化。

《说文解字》的释义反映了秦汉时代人们对风的整体性认识。在《淮南子·天文训》中,我们可以看到对“八风”更为详细的论述:

何谓八风?距日冬至四十五日条风至。条风至四十五日明庶风至。明庶风至四十五日清明风至。清明风至四十五日景风至。景风至四十五日凉风至。凉风至四十五日阊阖风至。阊阖风至四十五日不周风至。不周风至四十五日广莫风至。条风至则出轻系,去稽留。明庶风至则正封疆,修田畴。清明风至则出币帛,使诸侯。景风至则爵有位,赏有功。凉风至则报地德,祀四郊。阊阖风至则收悬垂,琴瑟不张。不周风至则修宫室,缮边城。广莫风至则闭关梁,决刑罚。

在《淮南子》的记述中,从冬至日开始计算,“八风”以四十五天为一个阶段进行交替,构成了一年的轮换周期。八风的变化轮替昭示着天地之间的阴阳变化,人们也顺应天道制定时令,根据时风办理不同的事务。对于风的观察,古人还发明了叫做“风角”的数术,根据风来开展吉凶占断。

在医学中,风是人们认识理解身体机能和疾病的重要观念,并被认为是重要的致病诱因,因风而引起的病证被称为“风证”。前文所引《左传·昭公元年》医和的论述中,风是天之“六气”,也是造成疾病的病因之一。“风淫末疾”,医和认为风容易造成四肢上的疾病。在《素问》中有一篇《风论》的专论,专门论述因风而引起的疾病,并提出“故风者百病之长也,至其变化乃为他病也,无常方,然致有风气也”的著名观点。风被认为是最为重要的病因,并能转变衍生出其他疾病,是“百病之长”。《素问·上古天真论》说:“夫上古圣人之教下也,皆谓之虚邪贼风,避之有时,恬惔虚无,真气从之,精神内守,病安从来。”强调对于“虚邪贼风”要避之有时,从而避免外邪入侵造成疾病。

《灵枢·九宫八风》是一篇关于“八风”的专论,揭示出“八风”与“太一”信仰的紧密关系和数理机制,并可与阜阳双古堆汝阴侯汉墓出土的太一式盘相印证。《灵枢·九针论》说:“风者人之股肱八节也。八正之虚风,八风伤人,内舍于骨解腰脊节腠理之间,为深痹也。”这是说“八风”对应着人体四肢的八大主要关节。“虚风”伤人,会深深进入人体的骨节之中,形成“深痹”,如不及时进行正确的治疗,会产生严重的后果。

《九宫八风》对“实风”和“虚风”作了区别:“因视风所从来而占之。风从其所居之乡来为实风,主生,长养万物。从其冲后来为虚风,伤人者也,主杀主害者。谨候虚风而避之,故圣人曰避虚邪之道,如避矢石然,邪弗能害,此之谓也。”“实风”和“虚风”是根据太一所居的方位来进行判断的,风从太一所居的方位吹来,是“实风”,主生,能够长养万物;风如果从太一所居对冲的方位吹来,则是“虚风”,主杀,能伤人,就属于需要躲避的“虚邪贼风”。

《九宫八风》对伤害人身的八种“虚风”进行了详细的论述:

风从南方来,名曰大弱风,其伤人也,内舍于心,外在于脉,气主热。风从西南方来,名曰谋风,其伤人也,内舍于脾,外在于肌,其气主为弱。风从西方来,名曰刚风,其伤人也,内舍于肺,外在于皮肤,其气主为燥。风从西北方来,名曰折风,其伤人也,内舍于小肠,外在于手太阳脉,脉绝则溢,脉闭则结不通,善暴死。风从北方来,名曰大刚风,其伤人也,内舍于肾,外在于骨与肩背之膂筋,其气主为寒也。风从东北方来,名曰凶风,其伤人也,内舍于大肠,外在于两胁腋骨下及肢节。风从东方来,名曰婴儿风,其伤人也,内舍于肝,外在于筋纽,其气主为身湿。风从东南方来,名曰弱风,其伤人也,内舍于胃,外在肌肉,其气主体重。此八风皆从其虚之乡来,乃能病人。三虚相抟,则为暴病卒死。两实一虚,病则为淋露寒热。犯其雨湿之地,则为痿。故圣人避风,如避矢石焉。其有三虚而偏中于邪风,则为击仆偏枯矣。

在这里,八种“虚风”有了不同的名称,并在脏腑和四肢躯干有着不同的驻留特征和疾病表现。虚风和实风、邪风等相作用,还会造成更加复杂和严重的病情,因而说“圣人避风,如避矢石”。

四、川以导气

气与川在文字造字上具有相似性,都是象形字,描绘出了一种流动的状态。气在河川中流动,通过河川而被引导、宣泄,成为古人理解、干预大地山川和人体生命运行的重要模式。关于气论,周太史伯阳父论地震,是非常著名的一段文字。周幽王二年,西周三条河川的源头因地震而壅塞,伯阳父就作出了“周将亡矣”的预言。他进一步解释道:

“夫天地之气,不失其序;若过其序,民乱之也。阳伏而不能出,阴迫而不能烝,于是有地震。今三川实震,是阳失其所而镇阴也。阳失而在阴,川源必塞;源塞,国必亡。夫水土演而民用也。水土无所演,民乏财用,不亡何待?”

在哲学史上,伯阳父的这段文字被认为是标志着气论哲学化的开端。如果继续查考《国语》中的其他文字,我们可以看到东周时对这一说法有更加详细的解释。周灵王二十二年,王城洛阳附近的谷水和洛水发生了争流的事件,对王宫的安全造成了威胁。周灵王打算采用壅堵的方法治理水患,太子晋劝谏他不要这么做。太子晋的理由是,古代长养民众的执政者不会去做破坏山丘、填平沼泽、防堵河川、疏干湖泽的事情。这是因为:

“夫山,土之聚也,薮,物之归也,川,气之导也,泽,水之钟也。夫天地成而聚于高,归物于下。疏为川谷,以导其气;陂塘汙庳,以钟其美。是故聚不阤崩,而物有所归;气不沈滞,而亦不散越。是以民生有财用,而死有所葬。”

在这里,太子晋提出了一个非常重要的判断,认为河川发挥导泄气的作用。在造化作用下,天地之气汇聚于高处的山丘,最终归复于地势低下的湖泊沼泽而成就万物,就需要通过河川谷地来导泄。川谷不被壅塞,阴气的运行就不会沉积瘀滞,阳气的运行也不会发散逾越到川谷之外。

《元降图》

出自《道藏·太上灵宝净明九仙水经》

《黄帝内经》的身体观念把人体结构与天地山川相对应。《灵枢·邪客》说:“地有十二经水,人有十二经脉。地有泉脉,人有卫气。”无论是地上的河川,还是人身的经脉,都起到导气循行的作用。

《黄帝内经》还把人身的十二条经脉与神州大地上十二条主要的河川相对应,以体现“参天地而应阴阳”的身体观念。关于经水与经脉的对应,《灵枢·经水》中有着详细的说明:

“足太阳外合清水……足少阳外合于渭水……足阳明外合于海水……足太阴外合于湖水……足少阴外合于汝水……足厥阴外合于渑水……手太阳外合淮水……手少阳外合于漯水……手阳明外合于江水……手太阴外合于河水……手少阴外合于济水……手心主外合于漳水……”

对每一条经脉的循行,《黄帝内经》又提出五腧穴的理论,用河川发源流淌的意象说明经气的运行规律。《灵枢·九针十二原》说:“所出为井,所溜为荥,所注为腧,所行为经,所入为合,二十七气所行,皆在五腧也。”关于“井”“荥”“输”“经”“合”的意义,唐代医家杨上善在《黄帝内经明堂》的注解中做了解释。“井”是经络之气涌出之穴,杨上善说:“泉源出水之处,则称为井”。“荥”穴是经络之气涌出后流溢所及之穴,杨上善说:“水溢为荥,谓十二经脉从指出已,流溢此处,故名为荥。”“输”穴是经络之气趋从地势输送流注,而有所蓄积之穴。杨上善说:“水之流趋而下为注……水流便有送致聚处”。“经”穴是经络之气流注循行趋于常态之穴,杨上善说:“经,常也。水大流流注,不绝为常。血气流注此,徐行不绝为常之也。”“合”穴是经络之气汇入脏腑的会合之穴,杨上善说:“十二经水之脉,从外而来,内合藏府之海,故为合之也。”五腧穴的理论描绘了经气在经脉中运行导泄的细节样貌,充实了经水理论,也为医家开展治疗指明了方向。

《灵枢·经水》说:“凡此五脏六腑十二经水者,外有源泉而内有所禀,此皆内外相贯,如环无端,人经亦然。”天地之间的河川奔流不息,古人认为也是气的无限循环的表现。而在医学看来,在有着生命的人的身上,气血循环如同天地河川一样,也是无穷无尽的。医家的工作,则是维护这种循环并将其保持在正常的秩序之内。

五、望气与候气

仰观天象,是史官一直以来的重要使命。《周礼·春官》说:

“保章氏:掌天星,以志星辰日月之变动,以观天下之迁,辨其吉凶。以星土辨九州之地,所封封域皆有分星,以观妖祥。以十有二岁之相,观天下之妖祥。以五云之物辨吉凶、水旱降、丰荒之祲象。以十有二风察天地之和、命乖别之妖祥。凡此五物者,以诏救政,访叙事。”

保章氏作为史官的一种,专门司掌对天文星象的观测。在对天象的观察中,除了观察日月星辰之外,“五云之物”是一种重要的观察对象,而所谓的“五云之物”应当就是云气之类。东汉思想家王充说:“古有史官典历主日,王者何事而自数荚?尧候四时之中,命曦、和察四星以占时气。”在王充看来,《尚书·尧典》中接受尧的命令,观测太阳运行的羲氏与和氏都是史官,前往东西南北四极之地开展天文观测,典守历法的制定。他们观测的一个重要的目的就是“占时气”,也就是占候四时之气的运行与变化。

史官对气的观测可以分为望气和候气。望气一般是靠肉眼直接观察日月星辰附近的星气,以及大地上的云雾之气。前文所引《五运行大论》对五天之气的描述就是望气所得。《列仙传》记载:“老子西游,喜先见其气,知有真人当过,物色而遮之,果得老子。”老子从周王朝守藏室之史的职位上挂官而去,西出函谷关。函谷关令尹喜懂得望气术,望见了老子身上发出的云气从东方冉冉而来,通过查访找到了老子,并拜他为师。这就是“紫气东来”的典故由来。在先秦秦汉,望气是一种常见的方术,也不乏望气之能士。例如汉代的新垣平,就以精于望气而被史籍所记载。《史记·天官书》说:“故北夷之气如群畜穹闾,南夷之气类舟船幡旗。大水处,败军场,破国之虚,下有积钱,金宝之上,皆有气,不可不察。海旁蜄气象楼台;广野气成宫阙然。云气各象其山川人民所聚积。”在“通天下一气”的世界观之下,巨大的事物都可以通过望其气而被人们所省察。秦始皇因望气者称“东南有天子气”,故而巡行天下进行弹压;汉武帝晚年因望气者报告“长安狱中有天子气”而诛杀长安狱中羁押的囚犯;范增使人望气知刘邦军营之气皆为龙虎,便劝谏项羽除掉刘邦;张华夜观星象发现东南有气直冲斗宿牛宿之间,而访得埋藏在豫章的宝剑“龙泉”“太阿”,这些都是广为流传的望气传说。军事斗争是运用望气术的重要场景,历来兵阴阳的著作中多有记述。名医葛洪曾著《军术》篇,就对军事望气之术做了汇总。

候气不仅通过肉眼观察,还要依靠历法、律管等辅助手段,所观察的气,有时也是不可见的,因而需要依靠一些工具、介质或者其他感官来进行观察和测候。《国语》记载:

“古者,太史顺时覛土,阳瘅愤盈,土气震发,农祥晨正,日月底于天庙,土乃脉发。先时九日,太史告稷曰:“自今至于初吉,阳气俱蒸,土膏其动。弗震弗渝,脉其满眚,谷乃不殖。”稷以告王曰:“史帅阳官以命我司事曰:‘距今九日,土其俱动,王其祗祓,监农不易。’王乃使司徒咸戒公卿、百吏、庶民,司空除坛于籍,命农大夫咸戒农用。”

古时太史一项重要的职责就是顺应时令变化观察土中阳气的变化,当土中阳气的积累逐渐雄厚,土气开始震荡发动的时候,恰逢对应农事的房宿在太阳升起的早晨见于南方的中天,日月所处正在营室的位置,就说明土中的地脉已经发动。此时太史要向农事官员报告,阳气已经开始蒸腾,土壤润泽,蠢蠢欲动。如果此时在土地上没有什么动作使土气发散,那么气就会在地脉中郁结,反而带来灾害,庄稼也不能正常生长。于是农事官员立刻向王报告,于是王率领百官和民众举行籍田的仪式,昭告天下开展春耕。根据《礼记·月令》的记载,在立春、立夏、立秋、立冬这四个节气前的三天,太史要向天子报告季节的更替,提示五行之德的变化,天子就要开始斋戒,洁净身心后率领群臣到郊外迎接新季节的到来。《庄子》的“心斋”、《管子》的“精舍”等思想,就把斋戒的原理与气论紧密联系起来。

吹律候气,是传说中史官重要的候气方法。《后汉书·律历志》说:“截管为律,吹以考声,列以物气,道之本也。”史官通过辨别吹奏律管所发出的声音清浊,参考物候所见的物气现象,把握天时变化。但是,辨别声音的清浊,往往需要运用乐师的技能。在春秋战国时代,师旷、师襄等乐师听音辨风的技艺神乎其神,但乐师的技艺却很难得到承传。根据《后汉书·律历志》的记载,东汉熹平六年,汉王朝的皇家档案馆召集典律者张光等人询问基准律管的机理。张光等人茫然不知,查阅府库的藏品找到了与典籍上形制一致的基准器,却不知道使用的方法,史官中能辨别声音清浊的技能失传了。在《后汉书·律历志》中还记载有“候气之法”:“为室三重,户闭,涂衅必周,密布缇缦。室中以木为案,每律各一,内庳外高,从其方位,加律其上,以葭莩灰抑其内端,案历而候之。气至者灰动。其为气所动者其灰散,人及风所动者其灰聚。”这一条关于候气的记载为后世的太史和天文官们留下了一道难解的谜题,千百年来无数人想要复原这个候气的实验却一直没有得到令人信服的成功案例,因而也产生了候气之法是否真实存在的学术争论。

《月令十二律管候气图》

出自明·吴继仕《七经图·礼记图》

史官望气与候气的方法对《黄帝内经》的诊察和治疗思想具有深刻的影响。望气与望诊有着直接的关联,特别是望诊中本来就有望气这一项内容,即“察其形气色泽”。例如《素问·五脏生成》中说:“五脏之气,故色见青如草兹者死,黄如枳实者死,黑如炲者死,赤如衃血者死,白如枯骨者死,此五色之见死也。青如翠羽者生,赤如鸡冠者生,黄如蟹腹者生,白如豕膏者生,黑如乌羽者生,此五色之见生也。”即通过在望诊中观察五脏的生气或死气,来对病人的病情及后续治疗做出判断。

候气也是开展诊断治疗的重要前提。“三部九候”是《黄帝内经》基于天人相应的观念,根据天地之数在人身中建构起来的测候体系:“天地之至数,始于一,终于九焉。一者天,二者地,三者人,因而三之,三三者九,以应九野。故人有三部,部有三候,以决死生,以处百病,以调虚实,而除邪疾。”通过三部九候的诊察,下部之“天以候肝,地以候肾,人以候脾胃之气”;中部之“天以候肺,地以候胸中之气,人以候心”;上部之“天以候头角之气,地以候口齿之气,人以候耳目之气”。《素问·八正神命论》说:“上工救其萌牙,必先见三部九候之气,尽调不败而救之,故曰上工。”可见能够测候三部九候之气,是从萌芽之初开展救治的治未病之道,是上工之所以能为上工的关键。值得注意的是,由于肺朝百脉,手太阴之“气口”也成为测候五脏之气的关键部位,并在后世成为开展脉诊的主要部位。

《灵枢·九针十二原》中说:“刺之微,在速迟,粗守关,上守机,机之动,不离其空。空中之机,清静而微。其来不可逢,其往不可追。知机之道者,不可挂以发。不知机道,扣之不发。知其往来,要与之期。”这段文字揭示医工开展针刺治疗时的候气之法。在《素问·离合真邪论》中,黄帝向岐伯请问“候气奈何”,即如何测候身中的邪气与正气,岐伯回答道:

“真气者,经气也,经气太虚,故曰:其来不可逢,此之谓也。故曰候邪不审,大气已过,泻之则真气脱,脱则不复,邪气复至,而病益蓄,故曰:其往不可追,此之谓也。不可挂以发者,待邪之至时而发针泻矣,若先若后者,血气已尽,其病不可下,故曰:知其可取如发机,不知其取如扣椎,故曰:知机道者不可挂以发,不知机者扣之不发,此之谓也。”

这正是对《九针十二原》中这段经文的阐发,明确地指出了候气之道。医工需要把握住转瞬即逝的气机变化,果断施治,方可成功。

在针灸治疗中,医工也需要通过候气来把握针刺治疗的时机:“凡刺之法,必候日月星辰四时八正之气,气定乃刺之。”《灵枢·九宫八风》就是对太一行九宫时,八方之风对身体健康产生影响的介绍与警示,指出“圣人避风,如避矢石焉”。医工之所以能够把握病情和病机,就在于能够从日月运行和形气荣卫的内外两方面测候天气与人气的变化,把握两者之间的相互影响,从而辨证施治。对于普通人而言,两者都如冥冥之黑暗不可感知,而对于医工而言却能够独有所知、先有所知,这就叫做“观于冥冥”。

六、冲气为和

和谐是中国文化的核心价值观念。今天我们看到的“和”字其实有三个来源,即“和”“龢”“盉”,后来这些字统一作“和”。这也说明了“和”有着非常丰富的意涵。《说文解字》说:“和,相应也。从口,禾声。”这说明“和”字是人与人之间进行对话交流的唱和、应和,而这种相应显然是存在关联的,同时也不是相同、同一的。关于“龢”字,《说文解字》说:“龢,调也,读与‘和’同。”《一切经音义》引《说文解字》的佚文说:“龢,音乐和调也。”也就是说“龢”代表着乐律、旋律和音色之间的调和,表现出一种和谐的状态。关于“盉”字,《说文解字》说:“盉,调味也。”说明这是一种在饮食上的和谐,表现为滋味的调和,形成丰富的味道层次。

和的思想是史官思想的一大创见。在史官的论述中,多有对“和”的阐发,如“协和”“惠和”等。例如,周宣王时的内史过提出“惠和”的观念,认为一个国家将要兴旺发达的时候,它的国君具有“齐明、衷正、精洁、惠和”的品质,容易得到鬼神的青睐和赐福。“惠”即“仁爱”之义,《国语》中还有“以和惠民”“言惠必及和”“惠以和民则阜”等论述,说明和谐与仁爱有着密切的关系。由和谐,才能实现仁爱;由仁爱,才能保持和谐,和谐与仁爱并举,则民众生活将会日益富足。

关于“和”的思想,史官中最具代表性的论说出自史伯与郑桓公关于兴衰的谈论。史伯说:

“夫和实生物,同则不继。以他平他谓之和,故能丰长而物归之;若以同裨同,尽乃弃矣。故先王以土与金木水火杂,以成百物。是以和五味以调口,刚四支以卫体,和六律以聪耳,正七体以役心,平八索以成人,建九纪以立纯德,合十数以训百体。出千品,具万方,计亿事,材兆物,收经入,行姟极。故王者居九畡之田,收经入以食兆民,周训而能用之,和乐如一。夫如是,和之至也。”

史伯对“和”与“同”观念进行了辨析。这两个观念是中国古代思想文化中的重要观念,都具有重要的意义。但是“同”容易认知、容易实行,而“和”则需要通过更深层次的思考和谋划才能把握其重要意义。所以孔子也有“君子和而不同,小人同而不和”的论断。“以他平他”叫做“和”,即根据各种事物本来的属性进行平等对待,才能实现事物之间的和谐,从而不断丰富成长,使万物归附而统辖之。在这里,史伯首先指出先王带领民众将土与金木水火等五材相杂,而能成就百物。而后来五材之名也成为了五行的名字,成为统辖天地万物的结构框架除了“五材之和”,史伯还提出了“四支之和”“六律之和”“七体之和”“八索之和”“九纪之和”等一系列和谐的理想状态。根据三国时韦昭的注解,“七体”指人的眼耳鼻口七窍;“八索”指八卦卦象对应人体的首、腹、足、股、目、口、耳、手;“九纪”指心、肝、脾、肺、肾五脏和胃、膀胱、肠、胆等内脏器官。因而这些其实都是表现人体运行的和谐状态,是与医学有着深刻关系的。从这里我们也可以看到,史伯对和谐的论说是“近取诸身、远取诸物”的,是由近及远的,最终建构出一种天人合一的、包罗天下万事万物的和谐状态,天下“和乐如一”,是“和之至也”。

作为先秦道家创始人的老子是“周守藏室之史也”,也就是说他既是道家者流,又是一位史官,关于他的传说和思想总是与气相关。《史记》记载了孔子到东周的都城问礼于老子的故事。在故事中,老子告诫孔子要“去子之骄气与多欲,态色与淫志”,说明气的意义,已经涵盖了对人的精神状态的描述。在老子所作的《道德经》中,有了“万物负阴而抱阳,冲气以为和”的哲学命题。

《孔子见老子画像》局部

出自清·冯云鹏辑,《金石索》

在《黄帝内经》中,“和”是一种至高的理想状态。《黄帝内经》指出“气相得则和,不相得则病”,“气相胜者和,不相胜者病”;强调阴阳调和的重要意义,指出“阴阳相随,乃得天和”,把“阴阳和平之人”作为健康长寿的楷式和模范,推崇“血脉和调”“、卫气和”“志意和”,“寒温和”的“常平”状态;提出医工治病要“法天则地,随应而动,和之者若响,随之者若影”,要“调其虚实,和其逆顺”,要“迎之随之,以意和之”,推崇“用阴和阳,用阳和阴”的良工之道;主张养生要“和喜怒而安居处”,“谨和五味”;提出要积极顺应岁气的变化,“必先岁气,无伐天和”,生活中要保持顺应天道自然的“得时之和”“因岁之和”;强调传说中的上古之人是“法于阴阳,和于术数”的,至人是“和于阴阳,调于四时”的,圣人是“筋脉和同”“内外调和”的,是“处天地之和”的;而作为天下君主的黄帝也提出了“使百姓无病,上下和亲,德泽下流,子孙无忧”的社会理想。由上可知,《黄帝内经》的和谐思想,既有“五行之和”,又有“阴阳之和”,而其落实和表现则在于“气之和”,这都是受到史官思想的启迪的。

结语

气论曾是中国人认识世界、解释世界的基本范畴工具和重要媒介。带有“气”字的词语被广泛地运用于日常生活中的各个领域,人们在日用而不知中又须臾不可离。当西方来的传教士向中国人介绍“电”的发现时,仍然要创造“电气”这样的翻译词语,向人们解释“电”是一种“气”,以帮助人们理解和接受。然而在今天,接受了现代科学教育的人们已经不再用“气”去认识、理解“电”,“电气”只是作为一个习惯使用的词语加以保留,如同“火车”没有“火”,“马路”没有“马”。我们对于气的理解需要借助思想史和哲学史对气的讨论,才能重新接近那个云山雾罩的元气世界。

近代以来译介西学的学者就对“气”的模糊和混乱提出了质疑,而中国哲学家们一直在运用各种哲学研究范式重新建构气的概念范畴,关于气的哲学讨论也映射出中国哲学发展过程中所经历的各种争论。但是,对气的观念的把握不能仅仅单向度地抽象和拔高到哲学本体论的层面,也不能局限于文学和艺术理论中对气韵与气象的讨论,还要和古人在天学、医学等古代科学中对气的认知、把握和运用紧密联系,呈现出气论在“形而下”维度的鲜活运用。气论不仅仅是本体论和美学,还是一种关于事物运动变化规律及其应用的物理学。同时我们也要看到,对气的认知要还原到古人对气的观察、体会、理解和感悟中去,还原到古人天人同构、天人相通和天人合一的思想背景中去。

从上文的论证可知,史官与医学之间有着古老而悠久的渊源。尤其是在气论上,史官对于天气和星气的关注,对于云气和风气的体察,对于川以导气的认知,对于望气与候气的运用,以及“冲气为和”的哲学体悟,说明在史官认知中已经形成了气化流行的世界观念,而这种观念是与“天人合一”的观念紧紧联系在一起的。《黄帝内经》的气论思想,在医学的框架下自成体系,但是考其源流和端绪,史官论气构成了重要的思想基础和背景。因此,基于史官对气论的原初性的发展,结合蕴含丰富气论思想的《黄帝内经》,开展关联性的梳理、比较和研究,是一项必要而基础性的工作。最后需要说明的是,关于运气学说,也是一个关键而艰深的话题,由于本文篇幅所限,暂不展开讨论,尚要留待后文补完。

本文原载于《中医药历史与文化》2023年第三辑

上一篇:何谓中医气功学?

下一篇:没有了

所属类别: 信息之窗

该资讯的关键词为: